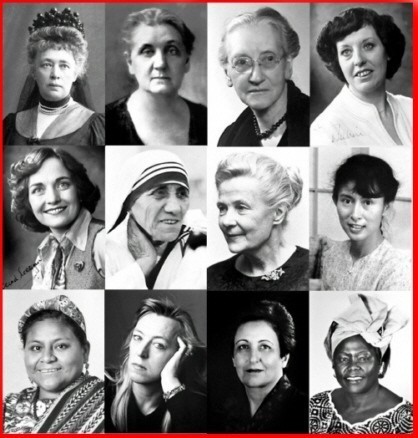

Le Prix Nobel de la paix 2009 sera remis au président Barack Obama le 10 décembre prochain à Oslo (Norvège). L'occasion de rendre hommage aux douze femmes qui ont reçu cette prestigieuse récompense depuis sa création en 1901. La dernière en date : Wangari Muta Maathai (Kénya), en 2004.

[]

Des cinq prix Nobel

*Prix Nobel de physique, de chimie, de physiologie ou médecine, de littérature et de la paix.

, celui de la paix, dernier mentionné dans le testament de son créateur, est peut-être le plus prestigieux. En tout cas, celui qui suscite le plus d'émotions à travers le monde. Alfred Nobel stipulait qu'il devait être décerné 'à la personnalité

*homme ou femme

qui aura le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples, à la suppression ou à la réduction des armées permanentes, à la réunion et à la propagation des progrès pour la paix'. Qui plus est, il était prévu que dans la famille des prix Nobel, celui de la paix ferait l'objet d'un traitement à part. Tandis que ses frères devaient être décernés par des institutions suédoises, l'honneur de désigner les lauréats du Prix Nobel de la paix, revenait à un comité indépendant nommé par l'assemblée nationale norvégienne, le Storting.

*Plusieurs raisons expliquent ce choix de la Norvège. A l'époque de la rédaction du testament, la Norvège était encore liée au sein de l'union avec la Suède, et le Storting avait déjà montré, au travers de mesures politiques concrètes, la modernité de ses idées à propos de la paix, soutenant par exemple les principes du désarmement et de l'arbitrage pour éviter l'escalade des conflits et leur transformation en hostilités déclarées.

Depuis 1901, date de la création du prix, le comité Nobel norvégien, constitué de cinq personnes, s'est attaché à satisfaire les dernières volontés d'Alfred Nobel. Cependant, le constat est rude: peu de femmes au panthéon des nobelisés de la paix !

Le choix des récipiendaires aurait-il été influencé par cet a priori que l'on perçoit au dos de la médaille qui leur est remise à travers les trois hommes représentés ?

*La médaille en or du Nobel de la paix a été créée par le sculpteur norvégien Gustav Vigeland, l'auteur des 212 sculptures qui occupent le fameux Parc Vigeland à Oslo, également conçu par lui.

Toujours est-il que douze femmes seulement ont été récompensées par le Prix Nobel de la paix depuis 1901. Douze femmes sur les 40 qui, jusqu'à aujourd'hui, ont reçu le Nobel dans différentes catégories. Elles ont pour nom : Bertha von Suttner (1905), Jane Addams (1931), Emily Greene Balch (1946), Betty Williams et Mairead Corrigan (1976), Mère Teresa (1979), Alva Reimer Myrdal (1982), Aung San Suu Kyi (1991), Rigoberta Menchú (1992), Jody Williams (1997), Shirin Ebadi (2003), Wangari Muta Maathai (2004). De différentes nationalités, classes, confessions - il y a aussi des libres penseurs - ces femmes présentent des profils et des approches diverses. A chacune son chemin de la paix. Qu'il s'agisse de désarmement, de mines antipersonnel, de rapprochement des peuples, de démocratie, de droits de l'homme (et de la femme !), de violence au quotidien, de réforme sociale, d'aide humanitaire ou de développement durable. Les traits communs de ces héroïnes ? Leur détermination et leur courage d'abord, mais aussi, dans des époques et des sociétés peu favorables à leur progression, une lutte plus ardente par rapport aux hommes. Au point, pour certaines, d'avoir subi (ou de subir encore) des menaces pour leur sécurité. Rendons hommage à ces femmes d'exception, aux parcours fascinants, qui, parfois, ont partagé le prestigieux prix Nobel de la paix avec des hommes.

1905 : Bertha von Suttner

Pacifiste, 1ère femme prix Nobel de la paix

Autriche

1905 : Bertha von Suttner

1905 : Bertha von Suttner Née à Prague le 9 juin 1843, décédée à Vienne le 21 juin 1914

Première femme prix Nobel de la paix en 1905, la baronne Bertha von Suttner est une figure emblématique de l'action pacifiste.

La baronne Bertha Sophie Felicita von Suttner est née comtesse Kinsky von Chinic und Tettau en 1843 à Prague. Issue de la haute aristocratie austro-hongroise, elle reçoit une éducation complète, rarissime pour les femmes de l'époque. Elle parle plusieurs langues, posséde de solides connaissances littéraires et philosophiques, une culture scientifique, étudie la musique. Elle connaît une vie sociale active, voyage fréquemment. Voilà pour la première partie de sa vie. Puis, la trentaine arrivant et les fonds familiaux diminuant, elle doit gagner sa vie. Elle devient préceptrice dans une famille d'aristocrates à Vienne. C'est là qu'elle rencontre son futur mari, le fils cadet de la famille, le baron Arthur von Suttner. Il a sept ans de moins qu'elle. En 1876, Bertha part pour Paris où elle devient la secrétaire d'Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite, au demeurant pacifiste convaincu. Rencontre décisive, car Bertha l'incite à mettre sa fortune au service d'une fondation humaniste, laquelle sera à l'origine des prix Nobel. Le séjour parisien sera court. Bertha et Arthur se marient, malgé la forte désapprobation de la famille Suttner. Le couple part aussitôt pour le Caucase. Pendant presque dix ans, il vit de façon précaire, donnant des leçons de langues et de musique et produisant divers écrits. Puis, c'est le retour en Autriche. Il se consacre essentiellement à la littérature et à la défense de la paix : un idéal qu'il fait sien à l'heure où le mouvement international contre la guerre s'organise. En 1889, le roman de Bertha, « Bas les armes », la propulse au premier rang de l'actualité. Deux millions d'exemplaires vendus ! Bertha von Suttner devient la référence absolue de tous les « amis de la paix ». De quoi redoubler d'énergie pour faire triompher la cause pacifiste. Articles, livres, conférences, participation aux réunions et congrès internationaux, création d'un journal sur la Paix, contribution à la constitution de la Société autrichienne de paix, du Bureau international permanent de la Paix à Berne...pour la paix, rien ne l'arrête. Quant à Alfred Nobel, il est régulièrement tenu au courant de l'avancée des choses. La mort de son mari en 1902, laisse Bertha accablée de douleur. Cependant, elle décide de poursuivre ce travail souvent partagé avec lui. Inlassablement, elle milite. Encore et encore, elle répéte que «l'Europe est une» et que l'union est le seul moyen d'éviter la catastrophe mondiale qui semble se préparer. Au début du XXe siècle, la réputation de la baronne est internationale. Lors d'une tournée de conférences aux Etats-Unis en 1904, elle est même reçue à la Maison Blanche par le président Theodore Roosevelt. Désignée lauréate du Prix Nobel de la paix en 1905, Bertha von Suttner n'est pas en mesure de venir le chercher en Norvège, le 10 décembre. En 1912, à presque soixante-dix, elle réalise une nouvelle tournée de conférences aux États-Unis. En août 1913, déjà malade (un cancer ?), la baronne parle au Congrès international de la Paix à La Haye. Elle y est accueillie comme 'le commandant en chef' du mouvement de la paix. La grande dame décède à Vienne le 21 juin 1914, deux mois avant l'éruption de la guerre mondiale !

1931 : Jane Addams

Réformatrice sociale, 1ère américaine prix Nobel de la paix

Etats-Unis

1931 : Jane Addams

1931 : Jane Addams Née à Cedarville (Illinois), le 6 septembre 1860, décédée à Chicago (Illinois), le 21 mai 1935

Il a fallu vingt-six ans pour qu'un second Prix Nobel de la paix soit décerné à une femme. En 1931, l'Américaine Jane Addams l'a partagé avec son compatriote Nicholas Murray Butler, promoteur du Pacte Briand Kellogg. Sociologue, philosophe et écrivain, Jane Addams s'est affirmée comme une réformiste sociale, une pacifiste et une féministe convaincue.

Jane Addams nait à Cedarville, Illinois, en 1860. Elle est la huitième d'une famille de neuf enfants. Son père, un meunier prospère a été sénateur de l'Etat. Il a combattu comme officier dans la guerre civile. C'est un ami d'Abraham Lincoln. Jane, quant à elle, est affectée d'une anomalie congénitale de la moelle épinière. Toute sa vie, cela lui causera des problèmes de santé. Au point que, jeune fille, elle doit abandonner ses études de médecine. Hospitalisée de façon intermittente, elle parvient cependant à voyager et à étudier quelques temps en Europe. Elle lit et écrit aussi, tout en réfléchissant à son avenir. À vingt-sept ans, au cours d'une deuxième tournée en Europe avec son amie Ellen G. Starr, elle visite Toynbee Hall, à Londres. Cette maison sociale communautaire inspire les deux jeunes femmes. En 1889, elles créent 'Hull House', une 'settlement house', dans un secteur défavorisé de Chicago. L'objectif : accueillir des personnes en difficulté et leur permettre de mieux vivre, notamment grâce à l'éducation et au travail. Ne serait-ce que pour pouvoir elles aussi contribuer à la collectivité dans son ensemble. Le projet pose que tous les individus ont une dignité fondamentale et que chaque personne doit être reconnue avec un égal respect, indépendamment de son origine ethnique, son sexe, ou son âge. Des programmes sociaux novateurs, éducatifs et artistiques sont ainsi mis en place à Hull House, où chacun 'aide le voisin de son voisin'. Contrairement aux travailleurs sociaux et aux personnes qui visitent les pauvres et retournent ensuite chez elles, Jane Addams et ses collègues décident de travailler et de vivre à Hull House. Une manière de mieux échanger et d'apprendre les uns des autres. Peu à peu, la méthode fera école à travers tous les Etats-Unis.

Ardente pacifiste autant que féministe convaincue, Jane Addams s'oppose publiquement à l'entrée de l'Amérique dans la Première Guerre mondiale. Une position qu'on lui fera payer par la suite en l'empêchant d'accèder à certains postes. Elle devient cependant présidente de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, présidente du Women's American Peace Party et représente les femmes au Congrès de la paix des femmes de La Haye en 1915. En 1923, elle accomplit le tour du monde en donnant des conférences. En 1926, Jane Addams est victime d'une crise cardiaque dont elle aura du mal à se remettre. En 1931, elle reçoit le prix Nobel de la paix pour ses actions sociales dans le domaine de l'éducation, de la prévention médicale et de la santé et pour ses efforts en vue de l'amélioration des conditions de travail et d'éducation des femmes. Le 10 décembre, jour de la cérémonie de remise du prix, malade, elle est admise à l'hôpital de Baltimore. Elle décéde le 21 mai 1935, à Chicago, à la suite d'une opération du cancer.

1946 : Emily Greene Balch

Militante des droits de l'homme et du pacifisme

Etats-Unis

1946 : Emily Greene Balch

1946 : Emily Greene Balch Née à Boston (Massachusetts) le 8 janvier 1867, décédée à Cambridge (Massachusetts) le 9 janvier 1961

Professeur et intellectuelle de talent, féministe, anticolonialiste, pacifiste, Emily Greene Balch a partagé le prix Nobel de la paix 1946 avec l'Américain John Raleigh Mott, président du World Alliance of Young Men's Christian Associations (YMCA).

Emily Greene Balch nait à Boston en 1867, dans une famille aisée. Son père est un avocat réputé. Jeune, elle va en classe dans des écoles privées. Elle poursuit ses études aux Etats-Unis, mais aussi en Europe. Elle devient professeur d'économie et de sociologie en 1913. Un professeur exceptionnel qui, dit-on, a impressionné ses élèves par la clarté de sa pensée, l'ampleur de son expérience, son insistance à ce que les élèves puissent former leurs propres jugements, mais aussi par sa compassion pour les défavorisés. Emily n'hésite pas à se lancer dans l'action sociale dès sa jeunesse. Elle participe à la mise sur pied du syndicat des femmes américaines, milite pour le suffrage universel, l'égalité des races et contre le travail des enfants. Elle participe à la Conférence des femmes pour la paix à la Haye (1915) avec sa compatriote Jane Addams. Après avoir été licenciée de son poste d'enseignante à cause de son opposition à l'entrée en guerre des Etats-Unis en 1917, elle devient la secrétaire internationale de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté à Genève, de 1919 à 1922.

Malgré ses positions pacifistes, la présidente honoraire de la Ligue (1936) est favorable à l'intervention américaine contre les nazis. Après la Seconde Guerre mondiale, Emily Greene Balch donne son appui à la création de l'O.N.U. et de l'U.N.E.S.C.O. Elle est restée toute sa vie une militante infatigable des droits de l'homme et du pacifisme, c'est la raison pour laquelle le Comité Nobel lui a décerné le prix de la paix en 1946. Elle a alors soixante-dix-neuf ans. Elle non plus n'a pas pu être présente à l'occasion de l'attribution du Prix Nobel de la paix à Oslo, le 10 Décembre 1946. Après avoir reçu cette récompense et malgré une santé fragile, Emily Greene Balch a continué à participer à la cause à laquelle elle avait donné sa vie. Elle est décédée à l'âge de quatre-vingt-quatre ans et un jour, le 9 janvier 1961. Elle aimait aussi peindre et a publié un volume de vers, 'Le Miracle de la Vie'.

1976 : Betty Williams et Mairead Corrigan

Un doublé féminin pacifiste

Irlande du Nord

1976 : Betty Williams

1976 : Betty Williams  1976 : Mairead Corrigan

1976 : Mairead Corrigan Betty Williams, protestante née à Belfast en 1943 et Mairead Corrigan, catholique née à Belfast en 1944, ont fondé le Mouvement des femmes pour la paix d'Irlande du Nord (Women's Peace Movement).

Le 10 août 1976, un événement remarquable se produit dans une rue de Belfast, en Irlande du Nord. A la suite d'un affrontement entre les membres de l'IRA (Irish Republican Army) et la police, un homme en voiture tente d'échapper aux soldats britanniques qui le poursuivent. Soudain, un coup de feu éclate. Le conducteur, blessé à mort, s'effondre sur le volant. Le véhicule fait une embardée dans une barrière et percute une mère et ses trois enfants. Les trois enfants, dont un bébé, meurent sur le coup.

Un chapitre de plus dans la guerre sans merci qui se livre en Irlande du Nord depuis plusieurs années ? L'événement de Belfast ce jour d'août 1976 donne lieu à quelque chose de totalement différent. Et au-delà de la tragédie et de l'injustice criante de ce qui s'est passé, c'est pour cette raison qu'il est si remarquable.

Dans la zone où les trois enfants ont été tués vit une femme au foyer. Elle a entendu le bruit de la voiture percutant la barrière. Elle se précipite sur place. Elle réalise l'horreur de la scène. À ce moment, quelque chose se passe dans son esprit, comme la rupture d'un barrage. Ce qu'elle a vu la choque profondément. Mais plus encore, elle ressent le besoin irrésistile de prendre position contre toute forme de violence et de terreur. Maintenant, pour l'amour du ciel, quelque chose doit être fait! Pas le temps de délibérer et de planifier: elle n'a même jamais pensé à quelque chose de ce genre. Elle agit de façon intuitive, elle fait ce que son coeur lui dicte. Dans la rue même où la tragédie a eu lieu, elle court de porte en porte, appelant chacun à se mobiliser pour que cesse cette violence insensée. La femme au foyer s'appelle Betty Williams. Elle est protestante. Avec Mairead Corrigan, catholique et tante des trois enfants tués par cet après-midi ensoleillé, elle organise un vaste mouvement. Il réunit d'abord 10000, puis 20000 et enfin 30000 femmes des deux confessions, catholique et protestante. Le Mouvement des femmes pour la paix d'Irlande du Nord est en marche.

Betty Williams et Mairead Corrigan ont reçu le prix Nobel de la paix ensemble en 1976.

1979 : Mère Teresa

L'humanitaire d'abord

Inde

1979 : Mère Teresa

1979 : Mère Teresa Née Agnes Gonxha Bejaxhiu à Skopje en Macédoine le 26 août 1910, décédée le 5 septembre 1997 à Calcutta, Inde

Née Agnès Gonxha Bejaxhiu à Skopje, en Macédoine, le 26 août 1910, elle est la dernière d'une famille albanaise de 3 enfants. Alors qu'elle est âgée de 9 ans son père meurt. Sa mère fonde une petite entreprise familiale pour subvenir aux besoins de la famille. À l'âge de douze ans, Agnès veut aider les pauvres. A 18 ans, elle souhaite devenir missionnaire. Après quelques mois de formation à Dublin, elle est envoyée en Inde où elle arrive en janvier 1929. A Darjeeling, elle prononce ses vœ,ux et choisit comme nom Teresa. De 1929 à 1946, Teresa enseigne au collège Sainte-Marie de Calcutta avant d'en devenir la directrice. Frappée par la misère extrême des habitants des 'slums', elle décide de se consacrer aux bidonvilles. En 1947, elle prend la nationalité indienne et crée la première école dans les quartiers populaires de Calcutta. Un an plus tard, elle obtient du pape l'autorisation de quitter son couvent pour se mettre au service des 'plus pauvres parmi les pauvres'. Elle revêt un sari blanc à bordures bleues et fonde en 1950 la Congrégation des missionnaires de la charité dont la tâche principale est de soigner ces personnes. Elle s'occupe des enfants abandonnés, leur trouve des parents adoptifs, crée des écoles, parcourt le monde et visite les 330 communautés de son ordre réparties dans 76 pays. Les Missionnaires de la charité, quant à eux, fournissent une aide aux plus pauvres parmi les pauvres et entreprennent les travaux de secours à la suite de catastrophes naturelles comme les inondations, les épidémies et la famine. Dans un certain nombre de pays, ils prennent également soin des sans-abri, des malades du sida et des alcooliques.

Le travail de Mère Teresa a été reconnu et acclamé dans le monde entier. Appelée la 'Sainte des Bas-Fonds', Mère Teresa a reçu le prix Nobel de la paix en 1979 pour son action auprès de l'humanité souffrante. Oeuvrant pour les personnes qui n'étaient ni de sa race, ni de sa religion ou de sa nationalité, Mère Teresa a transcendé toutes les barrières au nom de l'humanisme.

1982 : Alva Myrdal

Pour le désarmement et le réformisme social

Suède

1982 : Alva Reimer Myrdal

1982 : Alva Reimer Myrdal Née le 3 janvier 1902, décédée le 11 février 1986

La Suédoise Alva Myrdal a partagé le prix Nobel de la paix 1982 avec le Mexicain Alfonso García Robles, délégué à l'Assemblée générale des Nations Unies sur le désarmement.

Alva Myrdal est né à Uppsala en 1902 et a fait ses études aux Universités de Stockholm et d'Uppsala. Avec son époux, Gunnar Myrdal, elle joue un rôle important dans le développement de 'l'Etat-providence' (Etat social) en Suède, dans les années trente.

Elle est aussi un fervent défenseur de la libération des femmes et l'égalité des droits. Après la seconde guerre mondiale, Alva Myrdal consacre une grande partie de son temps aux questions internationales et à la question du désarmement. Elle devient ministre, ambassadeur en Inde et présidente de la section des sciences sociales à l'UNESCO. Elle est la première femme à diriger le Ministère des affaires sociales au Secrétariat de l'ONU.

En 1962, elle est nommée représentante de la Suède à la Conférence sur le désarmement à Genève où, au premier rang du mouvement des pays non-alignés

*Mouvement des pays non-alignés: groupement d'Etats, formé au début de la Guerre froide, qui non seulement refuse de prendre parti en faveur des grandes puissances mais qui offre sa médiation et tente de favoriser la paix.

, elle exerce une pression sur les deux superpuissances pour les amener vers la voie du désarmement. Grâce à ses nombreux articles et livres, Alva Myrdal a exercé une influence très importante sur le débat sur le désarmement. Dans son livre 'Le jeu du désarmement', elle exprime sa déception face à la réticence des Etats-Unis et l'URSS à désarmer. Le prix Nobel lui a été attribué en 1982 pour son travail en faveur du désarmement.

1991 : Aung San Suu Kyi

La démocratie et les droits de l'homme

Birmanie

1991 : Aung San Suu Kyi

1991 : Aung San Suu KyiNée le 19 juin 1945 à Rangoon, Birmanie

«La vérité, la justice et la compassion sont souvent les seules défenses contre le pouvoir impitoyable», ainsi s'exprime Aung San Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi a deux ans quand son père, le général Aung San, chef de la libération birmane de la tutelle colonisatrice de la Grande-Bretagne, meurt assassiné, en 1947. Sa mère, Daw Khin Kyi, devient alors un personnage public de premier plan. Elle sera nommée ambassadeur en Inde. Au bout d'un certain temps, Suu Kyi la rejoint. Puis elle déménage en Grande-Bretagne où elle fait des études de philosophie, d'économie et de sciences politiques à Oxford. Elle termine ses études par un doctorat à la School of Oriental and African Studies de Londres. En 1972, Suu Kyi se marie avec Michael Aris qu'elle a rencontré à Oxford. En 1973, elle donne naissance à son premier enfant, Alexander, à Londres. En 1977, elle a un second enfant, Kim, né à Oxford. Âgée de 24 ans, elle déménage pour New York en 1969, entame un second cycle d'études supérieures et devient secrétaire-assistante du Comité des questions administratives et budgétaires des Nations unies. En 1988, elle rentre en Birmanie pour soigner sa mère malade.

Cette année-là, le général Ne Win, à la tête d'une junte militaire depuis 1962, perd peu à peu le contrôle du pays. Des manifestations pro-démocratiques éclatent. Elles sont violemment réprimées par l'armée. Une nouvelle junte militaire, le State Law and Order Restoration Council (SLORC) prend le pouvoir le 18 septembre 1988.

Fortement influencée par la philosophie non violente du Mahatma Gandhi, Suu Kyi entre peu à peu en politique afin de travailler pour la démocratisation du pays. Elle participe à la fondation de la Ligue Nationale pour la Démocratie (LND), qui promeut des réformes politiques en Birmanie. Elle en devient la première secrétaire générale et un symbole du désir populaire pour la liberté politique. Elle est arrêtée le 20 juillet 1989, le gouvernement militaire lui proposant la liberté à condition qu'elle quitte le pays, ce qu'elle refuse. Elle est mise plus tard en liberté « surveillée ».

En 1990, la junte militaire, sous la pression populaire, met en place des élections générales, qui sont gagnées très largement par le parti de Suu Kyi, la LND. La junte militaire refuse le scrutin, annule le résultat des élections et poursuit de plus belle intimidations et répressions. Suu Kyi, appelée «la Dame», continue de résister avec courage. Son courage, elle le puise semble-t-il notamment dans ses idéaux élevés et dans la foi bouddhiste. Le prix Nobel de la paix 1991 lui a été attribué pour sa lutte non-violente pour la démocratie et les droits de l'homme. Lors de la cérémonie de remise du prix à Oslo, en décembre 1991, Aung San Suu Kyi était toujours détenue par la dictature militaire en Birmanie.

1992 : Rigoberta Menchú Tum

Le respect des droits des peuples autochtones

Guatemala

1992 : Rigoberta Menchú Tum

1992 : Rigoberta Menchú Tum Née le 9 Janvier 1959 au Guatemala

Comme de nombreux autres pays d'Amérique centrale, le Guatemala a connu une grande tension entre les descendants d'immigrants européens et la population indienne. Dans les années 1970 et 1980, cette tension a atteint son paroxysme avec la répression organisée à grande échelle des peuples indiens. Rigoberta Menchú Tum, est née le 9 Janvier 1959. Elle appartient à la communauté indienne des Quiché, l'une des plus importantes du Guatemala. Elle a grandi dans une pauvreté extrême au sein d'une famille opprimée. Malgré tout, elle a réussi à obtenir une certaine éducation grâce à l'aide apportée par l'église de son village. Elle a appris l'espagnol afin de pouvoir informer le monde des souffrances de son peuple. Peu à peu, elle a développé un tempérament de leader et a repris le flambeau de la lutte contre l'oppression porté par sa famille, tout en gardant à l'esprit que l'objectif à long terme de cette lutte est la paix.

Au fil des ans, au Guatemala ou de l'extérieur, quand, par exemple, à cause de ses activités politiques, elle doit se cacher au Mexique, elle a poursuivi avec opiniâtreté son travail sur le plan social et politique. C'est actuellement un des principaux défenseurs des droits des Indiens et de la réconciliation ethno-culturelle, au Guatemala et ailleurs. Le comité Nobel norvégien a décidé de lui attribuer le prix Nobel de la paix, en reconnaissance de son travail pour la justice sociale et la réconciliation ethno-culturelle fondées sur le respect des droits des peuples autochtones. C'était en 1992, alors que le monde s'apprêtait à fêter les 500 ans de la découverte de l'Amérique.

1997 : Jody Williams

Pour l'éradication et le nettoyage des mines antipersonnel

Etats-Unis

1997 : Jody Williams

1997 : Jody Williams Née le 9 Octobre 1950

Le prix Nobel de la paix 1997 a été attribué, en deux parties égales à Jody Williams, coordonnateur fondateur de la Campagne internationale pour l'interdiction des mines terrestres (ICBL) et à l'ICBL, pour leur travail pour l'éradication et le nettoyage des mines anti-personnel.

Il existe probablement plus de cent millions de mines antipersonnel disséminées sur de grandes surfaces sur plusieurs continents. Ces mines mutilent et tuent sans discernement et sont une menace majeure pour les populations civiles et le développement social et économique de nombreux pays touchés.

Après ses études universitaires (relations internationales, enseignement de l'espagnol) Jody Williams passent plusieurs années à sensibiliser le public sur la politique américaine envers l'Amérique centrale, à développer et diriger des projets d'aide humanitaire. En 1992, elle réunit une coalition de six ONG (organisations non-gouvernementales) et lance la Campagne internationale pour l'interdiction des mines terrestres (ICBL). Puis, en tant que stratège en chef et porte-parole pour la campagne, elle supervise la croissance de l'ICBL à plus de 1000 ONG dans plus de soixante pays. Grâce à un travail de collaboration sans précédent avec les gouvernements, les organes de l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge, l'ICBL a atteint son objectif d'un traité international interdisant les mines antipersonnel au cours de la conférence diplomatique qui s'est tenue à Oslo en Septembre 1997.

2003 : Shirin Ebadi

1ère musulmane et première iranienne Prix Nobel de la paix

Iran

2003 : Shirin Ebadi

2003 : Shirin Ebadi Née en 1947 dans la ville de Hamedan, au nord-ouest de l'Iran

Shirin Ebadi est née en 1947 dans une famille d'universitaires musulmans pratiquants. En tant qu'avocat, juge, conférencière, auteure et activiste, la voix de Shirin Ebadi a retenti de façon claire et avec force dans son pays natal, l'Iran, et également au-delà de ses frontières, pour défendre les Droits de l'homme et plus particulièrement les droits des femmes et des enfants. Quitte à mettre en jeu sa propre sécurité. Dans une ère de violence, elle a fermement soutenu les principes de non-violence et de démocratie. Shirin Ebadi a reçu le prix Nobel de la paix en 2003. C'est la première femme musulmane et la première iranienne à recevoir ce prix. Elle fut aussi la première femme, en 1974, à être juge en Iran. Après la victoire de la révolution islamique en Février 1979, Shirin Ebadi ainsi que d'autres femmes juges ont été démises de leur poste, les femmes ne devant soi-disant pas occuper cette fonction ! Shirin Ebadi enseigne actuellement le droit à l'université de Téhéran et oeuvre pour la défense des droits des enfants et des femmes. Elle fait partie de la direction de l'Organisation iranienne de protection des droits de l'enfant et de l'Association des défenseurs des Droits de l'homme en Iran. Mariée, Shirin Ebadi est mère de deux enfants.

2004 : Wangari Muta Maathai

1ère africaine Prix Nobel de la paix (développement durable)

Kénya

Née le 1er avril 1940 à Nyeri, au Kenya

2004 : Wangari Muta Maathai

2004 : Wangari Muta Maathai Née le 1er avril 1940 à Nyeri, au Kenya, dans une famille de fermiers, militante écologiste et politique, Wangari Muta Maathai devient la première femme africaine à recevoir le Prix Nobel de la paix en 2004, pour « sa contribution en faveur du développement durable, de la démocratie et de la paix ».

Elle a été également la première femme en Afrique centrale et orientale à obtenir, en 1971, un diplôme de doctorat (médecine vétérinaire). Wangari Muta Maathai aborde la question du développement durable selon une approche originale. Pour elle, le développement durable doit prendre en compte la lutte pour la préservation de l'environnement mais aussi celle pour la démocratie, les droits de l'homme et les droits des femmes en particulier. Plus qu'une simple protection de l'environnement existant, sa stratégie au Kenya a consisté à assurer et à renforcer la base même du développement écologiquement durable. Elle a fondé le Green Belt Movement où, depuis près de trente ans, elle a mobilisé les femmes pauvres pour planter 30 millions d'arbres et lutter ainsi contre la désertification en Afrique. Grâce à l'éducation, la planification familiale, la nutrition et la lutte contre la corruption, le Green Belt Movement a ouvert la voie pour le développement au niveau de la base. Couronnée par de nombreux prix à travers le monde, cette initiative a servi d'inspiration dans de nombreux pays en Afrique et ailleurs.

Par

Ajouter un commentaire